Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano

Introduction

Le Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano, intègre les anciens thermes de Dioclétien à la vie quotidienne de Rome. Les visiteurs peuvent explorer des ruines colossales, s'émerveiller devant l'architecture adaptative de Michel-Ange et admirer des objets là où les empereurs côtoyaient autrefois les citoyens. Aujourd'hui, les vastes espaces mêlent l'innovation romaine, la vision de la Renaissance et des expositions modernes, faisant des Terme di Diocleziano un témoignage vivant de l'esprit culturel durable de Rome. Chaque visite nous permet de plonger dans l'histoire et de voir comment elle façonne notre présent.

Points forts historiques

🏛️ Un nouvel âge pour les thermes impériaux

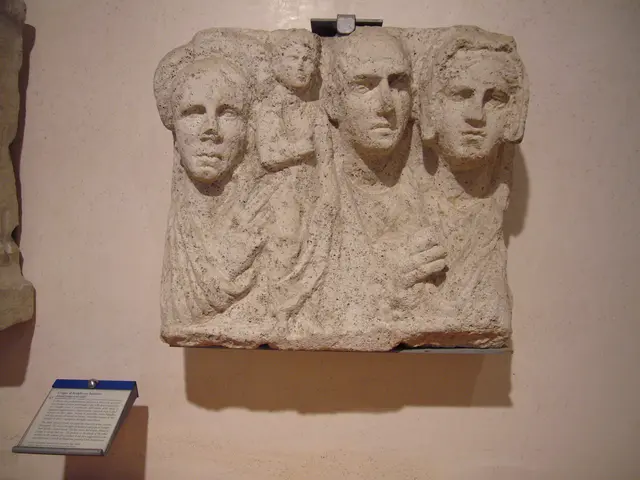

Le Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano, se dresse sur le site des plus grands bains publics jamais construits dans la Rome antique. Commandés par l'empereur Maximien en l'honneur de son co-empereur Dioclétien, ces thermes ont ouvert leurs portes vers 306 après J.-C. Leur ampleur est époustouflante : plus de 3 000 Romains pouvaient s'y baigner en même temps, entourés de salles somptueuses, de colonnes colossales et de jardins s'étendant sur plus de 13 hectares, soit près du double de la capacité des célèbres Thermes de Caracalla.

« Une œuvre d'une telle magnificence à offrir au peuple romain »

— Inscription de dédicace, Thermes de Dioclétien

🛁 Du bain rituel au centre culturel

À l'intérieur, la vie quotidienne était animée. Les Romains passaient du caldarium (pièce chaude) chauffé au frigidarium emblématique, aujourd'hui la grande nef de Santa Maria degli Angeli. Des gymnases flanquaient chaque côté, résonnant des cris des exercices ou des lectures de poésie. Des bibliothèques, des salles de conférence et même des espaces de réunion faisaient partie de la conception. Les bains n'étaient pas seulement une question d'hygiène ; ils constituaient un centre de socialisation, d'apprentissage et de loisirs. La capacité du site découlait de l'ingénierie romaine ingénieuse et de la maçonnerie de pointe créée uniquement pour ce projet.

🧱 Transformation à travers les siècles

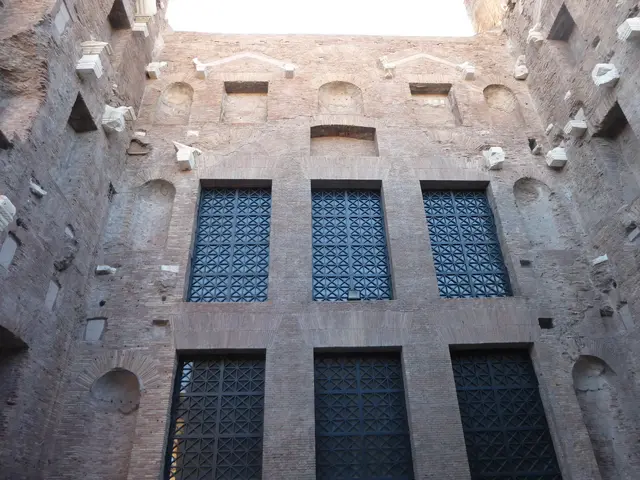

Après avoir prospéré pendant plus de deux siècles, les thermes se sont tus lorsque les aqueducs ont été coupés en 537 après J.-C. Les habitants ont récupéré du marbre et des métaux, mais des légendes sont apparues. Certains pensaient que les vastes ruines étaient un palais oublié. À la Renaissance, le pape Pie IV a demandé à Michel-Ange de transformer le frigidarium en une église en l'honneur des martyrs chrétiens, préservant ainsi les murs anciens dans un acte audacieux de réutilisation. Aujourd'hui, la basilique impressionne par son plafond voûté et ses colonnes de granit, mêlant grandeur impériale et sérénité spirituelle.

« Michel-Ange a embrassé l'architecture antique, créant une église au sein des ruines. »

— Tradition savante

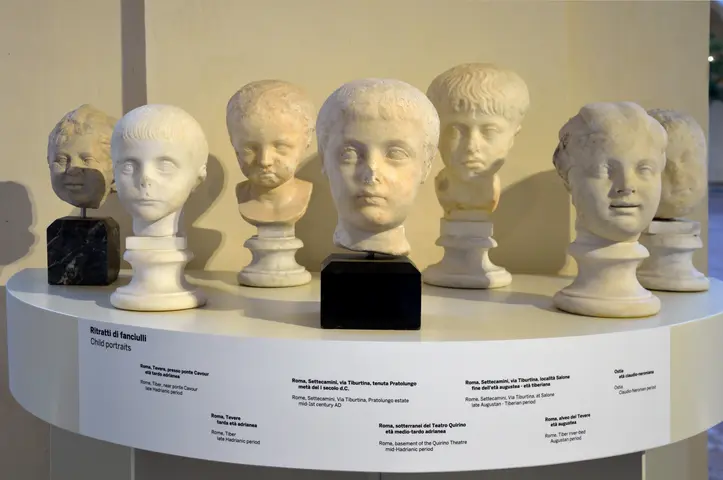

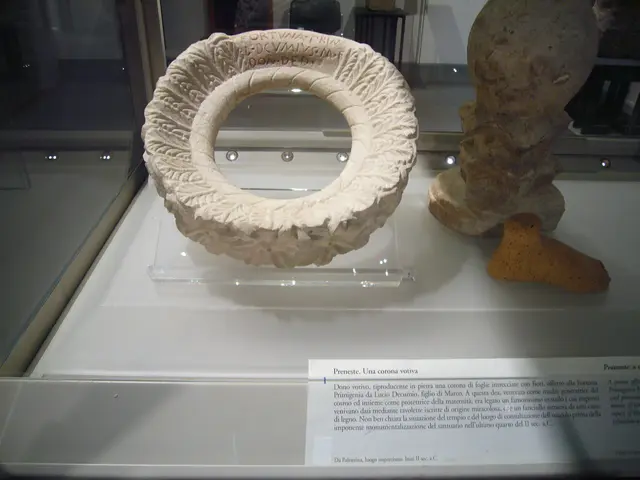

🎨 Patrimoine vivant : du monastère au musée

Les thermes se sont adaptés à chaque époque. Les paisibles cours du cloître des Chartreux ont grandi là où les athlètes s'entraînaient autrefois. Au XIXe siècle, les thermes ont abrité des artistes comme Moses Ezekiel, qui organisait de célèbres salons du vendredi sous d'anciennes voûtes. En 1889, le Musée National Romain a ouvert ses portes ici, exposant des sculptures et des inscriptions au milieu de jardins chargés d'histoire. Des expositions spéciales, même un planétarium à l'intérieur de la salle octogonale, ont apporté une nouvelle vie. Aujourd'hui, davantage d'espaces accueillent le public, grâce à d'importantes restaurations commencées en 2023.

💡 Conseil aux visiteurs

Associez votre visite à un coup d'œil à la ligne méridienne de Santa Maria degli Angeli à midi : regardez un rayon de soleil marquer le calendrier, reliant l'ingénierie antique, la foi de la Renaissance et la curiosité scientifique en un moment magique.

Chronologie et contexte

Chronologie historique

- 298 apr. J.-C. — Construction des thermes de Dioclétien commandée par Maximien pour Dioclétien.

- 306 apr. J.-C. — Les thermes sont achevés et ouverts après l'abdication de Dioclétien.

- Début du Ve siècle — Restaurations majeures ; utilisation publique continue.

- 537 apr. J.-C. — Les aqueducs sont coupés pendant la guerre gothique ; les thermes sont abandonnés.

- VIIe siècle — Église chrétienne (San Cyriaco in Thermis) établie dans les ruines.

- 1561 — Le pape Pie IV et Michel-Ange transforment le frigidarium en Santa Maria degli Angeli ; fondation du monastère des Chartreux.

- 1702 — Installation d'une ligne méridienne pour le calendrier grégorien à l'église.

- 1870 — Le site des thermes est transféré à l'État italien.

- 1889 — Fondation du Museo Nazionale Romano dans le complexe.

- 1911 — Exposition archéologique internationale ; restaurations majeures.

- 1928–1983 — La salle octogonale sert de planétarium de Rome.

- 2023 — Début de la restauration majeure du musée et de la réouverture des salles d'exposition.

Ambition impériale et rituel social

Les thermes de Dioclétien ont marqué l'apogée de l'architecture publique romaine, à la fois comme symbole de la stabilité de la Tétrarchie et comme centre quotidien pour chaque segment de la société urbaine. Commandés à une époque où les grandes œuvres renforçaient la légitimité impériale, les thermes répondaient à un programme de bienfaisance publique, offrant des lieux non seulement pour la baignade, mais aussi pour l'exercice physique, l'étude, le commerce et l'interaction communautaire. L'utilisation de nouvelles briques produites par l'État et un approvisionnement en eau accru (par l'extension de l'Aqua Marcia) soulignent à quel point la construction des thermes était étroitement intégrée à la machine sociale et économique de Rome.

Réutilisation adaptative : de la Rome païenne à la Renaissance chrétienne

Après leur déclin opérationnel au VIe siècle, les thermes ont connu de nouvelles significations. Les Romains médiévaux imaginaient les immenses ruines comme des palais ou des sites sacrés, les imprégnant de légendes. À la Renaissance, la réutilisation adaptative a pris un nouvel essor lorsque Michel-Ange a transformé le frigidarium en siège de Santa Maria degli Angeli. La philosophie de conception de Michel-Ange était plus qu'artistique ; c'était une conservation précoce, préservant la grandeur antique grâce à une réaffectation créative. Ce mélange de révérence pour l'antiquité et de changement a façonné les approches romaine et européenne ultérieures du patrimoine.

Mémoire culturelle et identité locale

L'histoire stratifiée des thermes est inextricablement liée à l'identité évolutive de Rome. Des chartreux du XVIe siècle qui cultivaient l'érudition dans des cloîtres tranquilles aux artistes du XIXe siècle comme Moses Ezekiel, dont les salons attiraient des personnalités du monde entier, les thermes ont longtemps offert un sanctuaire pour la créativité et la contemplation. Leur histoire est aussi une étude de la résilience : après la guerre, les déprédations et le développement urbain, leurs voûtes continuent de résonner avec l'activité communautaire. Le complexe encadre non seulement la Piazza della Repubblica, mais a également inspiré le nom de la gare centrale de Rome : "Termini", intégrant ainsi l'Antiquité dans la vie quotidienne des Romains modernes.

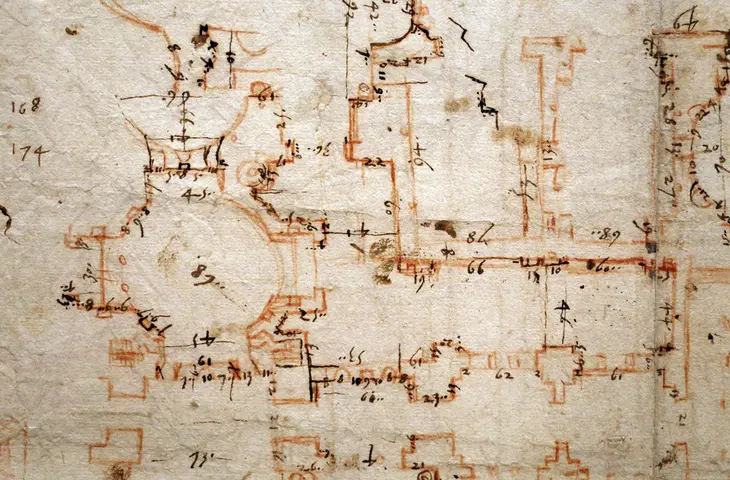

Innovation architecturale et influence

Les solutions architecturales des thermes de Dioclétien (colossales voûtes d'arêtes, planification spatiale efficace et salles polyvalentes) sont devenues des archétypes pendant des siècles. L'influence est évidente dans les bâtiments romains ultérieurs tels que la basilique de Maxence et dans l'architecture des Beaux-Arts à l'étranger. Une lentille comparative montre comment la conception de Dioclétien a progressé par rapport à ses prédécesseurs comme les thermes de Caracalla en accueillant plus d'utilisateurs dans un espace similaire, en optimisant l'utilisation du béton et des voûtes. L'héritage des thermes résonne également dans leur réutilisation adaptative : peu de monuments antiques à Rome ont connu une telle transformation tout en préservant une si grande partie de leur structure de base.

Intendance et conservation moderne

Depuis le XIXe siècle, l'intendance de l'État et l'intervention savante ont permis au site non seulement de survivre, mais aussi d'éduquer et d'inspirer les nouvelles générations. La création du Museo Nazionale Romano et les restaurations périodiques témoignent d'un engagement en faveur de la préservation et d'un engagement public dynamique. Les projets récents, tels que l'initiative de 2023 visant à ouvrir les "Sept grandes salles", reflètent une vision qui consiste à rendre le patrimoine accessible, pertinent et résilient face aux défis de la vie urbaine et du climat. Chaque phase de réutilisation est ancrée dans une recherche minutieuse, combinant la documentation d'archives, les preuves archéologiques et la mémoire culturelle pour guider une conservation et une interprétation responsables.