Basilique Saint-Paul-hors-les-Murs

Introduction

La basilique Saint-Paul-hors-les-Murs nous invite à un voyage au-delà des portes antiques de Rome, au cœur d'une mosaïque vivante de foi et d'histoire. Pendant plus de seize siècles, pèlerins, artistes et habitants se sont rassemblés ici, attirés par ses paisibles cours intérieures, ses mosaïques renommées et l'histoire durable de saint Paul lui-même. En tant que l'une des quatre basiliques papales de Rome, elle tisse ensemble dévotion chrétienne, rythmes de quartier et récits de survie remarquables.

Points forts historiques

🏛️ Fondations constantiniennes

La basilique Saint-Paul-hors-les-Murs a commencé avec l'empereur Constantin au début du IVe siècle. Il a choisi cet endroit tranquille à deux kilomètres à l'extérieur des murs d'Aurélien de Rome, croyant qu'il s'agissait du site de la sépulture de l'apôtre Paul. Les pèlerins ont afflué ici, dépassant rapidement la modeste première église. En 386, l'empereur Théodose Ier ordonna un grand agrandissement. La basilique à cinq nefs qui en résulta devint rapidement la plus grande église de Rome, dépassant même l'ancienne basilique Saint-Pierre, un honneur qu'elle conserva pendant plus de mille ans.

« La seule église de Rome à avoir conservé son caractère primitif pendant 1435 ans. »

— Fire Risk Heritage, 2023

🌀 Splendeur et péril médiévaux

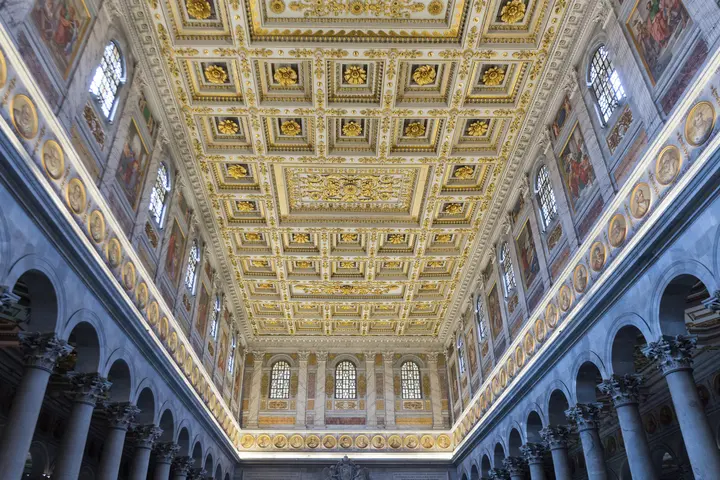

Au cours du Moyen Âge, la basilique a connu à la fois beauté et troubles. Les moines bénédictins ont façonné la vie quotidienne, en entretenant les jardins et en accueillant les voyageurs fatigués. Des trésors artistiques ont prospéré, comme le cloître cosmatesque construit par la famille Vassalletto - ses colonnes torsadées et ses mosaïques dorées subsistent aujourd'hui. Pourtant, être en dehors des murs de la ville signifiait un danger : le pillage par les raids sarrasins en 846 a entraîné des défenses fortifiées. Au XIIIe siècle, Saint-Paul-hors-les-Murs a connu un âge d'or en tant que sanctuaire d'art, de foi et d'apprentissage.

🔥 L'incendie de 1823 et la reconstruction mondiale

La tragédie a frappé pendant une nuit d'été en 1823. Les flammes, peut-être allumées par accident - ou peut-être par une cause encore non résolue - ont englouti l'ancien toit. Le spectacle des poutres en feu illuminait le ciel romain tandis que les colonnes de marbre s'effondraient, mais certains trésors, comme le baldaquin de l'autel d'Arnolfo di Cambio du XIIIe siècle, ont remarquablement survécu. La destruction a suscité un soutien à travers les continents. Des dons sont arrivés de puissants dirigeants : de l'albâtre du vice-roi d'Égypte, des pierres précieuses de Russie, des fonds de toute l'Europe.

« La reconstruction de Saint-Paul était plus qu'une simple restauration de l'architecture - c'est devenu un projet symbolique pour l'Église catholique afin de réaffirmer la continuité et la résilience. »

— Wittman, 2024

🌍 Un patrimoine vivant

La basilique restaurée a été reconsacrée en 1854. Ses cinq nefs, son cloître tranquille et ses mosaïques éblouissantes accueillent encore les visiteurs aujourd'hui. Les traditions locales perdurent : les Romains célèbrent les saints Pierre et Paul en juin comme une fête de quartier. Les moines bénédictins continuent leurs prières séculaires, et les pèlerins s'agenouillent près du tombeau de Paul, saisissant le marbre pour l'espoir ou le réconfort. Une histoire durable raconte la longue rangée de médaillons de portraits papaux entourant la nef - la légende locale murmure que lorsque le dernier endroit sera rempli, la fin des temps pourrait arriver. Qu'il s'agisse d'un fait ou d'une fable, de tels contes nous rappellent comment la basilique relie la foi, la mémoire et la communauté.

💡 Conseil aux visiteurs

Combinez votre visite à la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs avec une promenade tranquille dans son cloître médiéval. Remarquez les colonnes torsadées - certains disent que les moines d'il y a huit siècles se reflétaient dans leur ombre fraîche, tout comme nous le faisons maintenant.

Chronologie et contexte

Chronologie historique

- 324 apr. J.-C. – Première basilique sur la tombe de Saint Paul consacrée par le pape Sylvestre Ier.

- 386–402 apr. J.-C. – Reconstruction majeure sous Théodose Ier et le pape Innocent Ier—basilique à cinq nefs achevée.

- 872 apr. J.-C. – Le pape Jean VIII fortifie le site en tant que Johannispolis après les raids sarrasins.

- 1220–1241 – Cloître cosmatesque construit par la famille Vassalletto.

- 1823 – Un incendie catastrophique détruit une grande partie de la basilique.

- 1825–1869 – Reconstruction mondiale menée par Pasquale Belli, puis Luigi Poletti.

- 1854 – Basilique re-consacrée par le pape Pie IX.

- 1928 – Achèvement du portique à colonnades.

- 1980 – Désignation comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Couches architecturales et courants artistiques

La basilique Saint-Paul-hors-les-Murs incarne presque toutes les étapes de l'évolution architecturale sacrée de Rome. Ses origines sous Constantin et Théodose ont consacré le plan classique de la basilique—nef, doubles bas-côtés et transept—sur les restes supposés de Saint Paul. Les améliorations médiévales, en particulier le cloître cosmatesque et le mobilier gothique en marbre, ont entrelacé des motifs romans et gothiques de toute l'Europe. Chaque époque a laissé sa marque : des rénovations baroques au XVIIe siècle à la reconstruction monumentale du XIXe siècle après l'incendie de 1823.

Destruction et philosophie de conservation du XIXe siècle

La dévastation causée par l'incendie de 1823 marque un tournant décisif dans l'histoire de l'église et la politique du patrimoine. Contrairement à la destruction de l'ancienne basilique Saint-Pierre à la Renaissance pour une nouvelle vision, la décision à Saint-Paul a été de reconstruire « exactement comme elle était ». Cette impulsion de conservation précoce reflète un respect croissant de l'intégrité des formes originales—un précurseur des idéaux de préservation modernes. Bien qu'une grande partie de la structure visible aujourd'hui date du XIXe siècle, la restauration a préservé de précieux fragments (comme les portes en bronze d'Amalfi et le cloître médiéval) et s'est efforcée de maintenir la grandeur paléo-chrétienne de la basilique. Le soutien mondial—albâtre d'Égypte, pierres rares de Russie, fonds de toute la chrétienté—a transformé la reconstruction en une affaire internationale, symbolisant la résilience catholique et la vénération mondiale pour le site.

Ancrages socio-culturels

L'influence de la basilique s'étend au-delà de ses murs, façonnant l'identité du quartier de San Paolo depuis des siècles. Au début du Moyen Âge, une ville fortifiée (Johannispolis) s'est développée autour d'elle pour protéger le clergé, les moines et les pèlerins—un écho médiéval de l'importance durable du site dans la vie locale. La continuité de la communauté bénédictine depuis le VIIIe siècle relie la pratique liturgique ancienne aux rituels d'aujourd'hui. Des histoires, telles que la survie « miraculeuse » du crucifix du XIVe siècle dans l'incendie de 1823, et la légende du dernier portrait papal prédisant la fin du monde, mêlent foi et folklore, montrant comment le patrimoine culturel immatériel s'accumule aux côtés de la pierre et de la mosaïque.

Pèlerinage, unité et défis modernes

Saint-Paul-hors-les-Murs reste un élément essentiel de la tradition du pèlerinage, figurant sur le célèbre pèlerinage des sept églises depuis le XVIe siècle et accueillant des services œcuméniques de haut niveau, tels que la Semaine de prière pour l'unité chrétienne. Son environnement est confronté à des menaces modernes : la pollution urbaine, les vibrations du métro, les inondations et les conditions climatiques extrêmes nécessitent une surveillance et une intervention continues. Les conservateurs utilisent aujourd'hui des méthodes scientifiques—renforcements structurels, contrôle du microclimat, améliorations du drainage—pour assurer l'avenir de la basilique. Les travaux archéologiques de 2006, confirmant le sarcophage en marbre de Paul, ont fusionné la foi antique avec la science contemporaine.

Contexte comparatif dans le patrimoine architectural de Rome

Comparée à l'ancienne basilique Saint-Pierre et à Saint-Jean-de-Latran, Saint-Paul se présente comme une reconstitution rare, et pour la plupart fidèle, de l'architecture chrétienne de l'Antiquité tardive. Là où Saint-Pierre a été entièrement transformée à la Renaissance et le Latran se vante d'embellissements baroques, la restauration de Saint-Paul au XIXe siècle ne cherchait pas l'innovation mais la continuité. Sa renaissance, parallèle à la reconstruction ultérieure de l'abbaye de Montecassino, met en évidence une approche typiquement italienne du patrimoine : reconstruire « comme c'était, là où c'était ». Ainsi, la basilique reste un modèle mondial de la grandeur chrétienne primitive et de la conservation patiente et stratifiée.