Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano

Introduzione

Il Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano, riporta nella vita quotidiana le antiche Terme di Diocleziano di Roma. I visitatori possono esplorare rovine colossali, ammirare l'architettura adattiva di Michelangelo e godere di reperti dove un tempo gli imperatori si mescolavano ai cittadini. Oggi, gli ampi spazi fondono l'innovazione romana, la visione rinascimentale e le mostre moderne, rendendo le Terme di Diocleziano una testimonianza vivente dello spirito culturale duraturo di Roma. Ogni visita ci permette di entrare nella storia e vedere come questa plasma il nostro presente.

Punti Salienti Storici

🏛️ Una Nuova Era di Bagni Imperiali

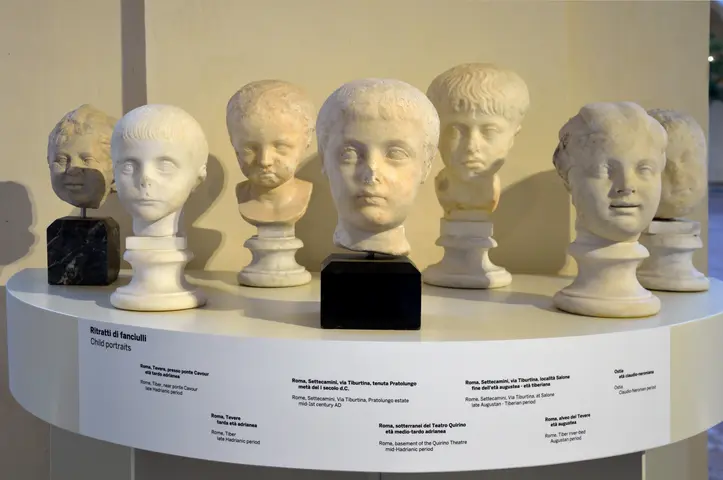

Il Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano, sorge sul sito delle più grandi terme pubbliche mai costruite nell'antica Roma. Ordinate dall'imperatore Massimiano in onore del suo co-imperatore Diocleziano, queste terme aprirono intorno al 306 d.C. La loro scala è mozzafiato: più di 3.000 romani potevano fare il bagno qui contemporaneamente, circondati da elaborate sale, colossali colonne e giardini che si estendevano per oltre 13 ettari, quasi il doppio della capacità delle famose Terme di Caracalla.

“Un'opera di tale magnificenza da donare al popolo romano”—

— Iscrizione dedicatoria, Terme di Diocleziano

🛁 Da Bagno Rituale a Centro Culturale

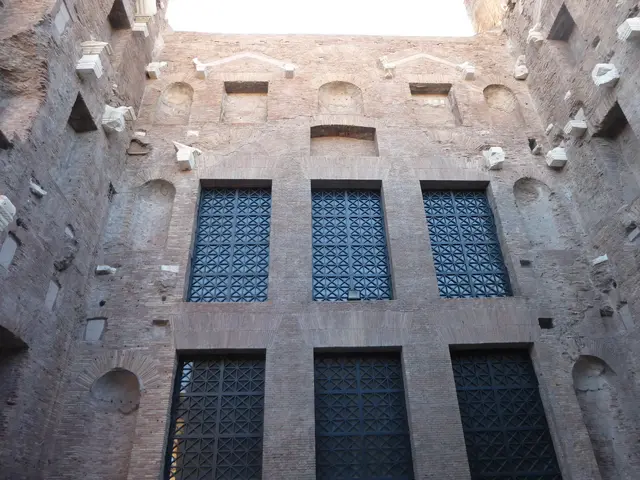

All'interno, la vita quotidiana era frenetica. I romani si spostavano dal riscaldato caldarium all'iconico frigidarium, ora la grandiosa navata di Santa Maria degli Angeli. Le palestre fiancheggiavano ogni lato, echeggiando di grida provenienti da esercizi o letture di poesie. Biblioteche, sale conferenze e persino spazi per assemblee facevano parte del progetto. Le terme non riguardavano solo l'igiene; formavano un centro per la socializzazione, l'apprendimento e il tempo libero. La capacità del sito derivava dall'ingegnosa ingegneria romana e dalla muratura all'avanguardia creata appositamente per questo progetto.

🧱 Trasformazione Attraverso i Secoli

Dopo aver prosperato per più di due secoli, le terme caddero nel silenzio quando gli acquedotti furono tagliati nel 537 d.C. La gente del posto recuperò marmo e metalli, ma le leggende crebbero. Alcuni pensavano che le vaste rovine fossero un palazzo dimenticato. Nel Rinascimento, Papa Pio IV chiese a Michelangelo di trasformare il frigidarium in una chiesa in onore dei martiri cristiani, preservando le antiche mura in un audace atto di riutilizzo. Oggi la basilica impressiona con il suo soffitto a volta e le colonne di granito, fondendo grandiosità imperiale e serenità spirituale.

“Michelangelo abbracciò l'antica architettura, creando una chiesa all'interno delle rovine.”

— Tradizione accademica

🎨 Patrimonio Vivente: Da Monastero a Museo

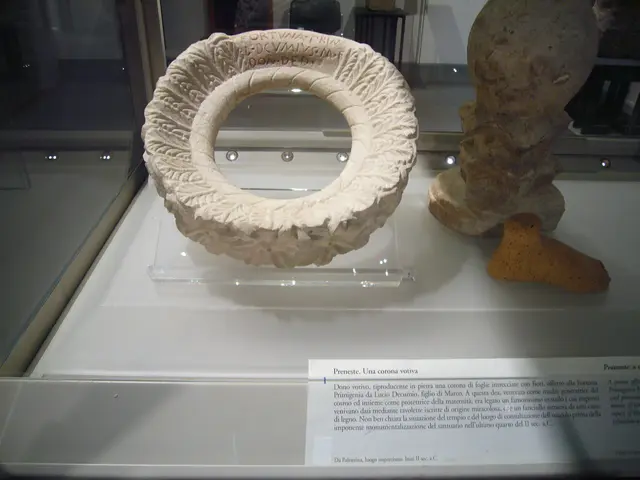

Le terme si sono adattate ad ogni epoca. I pacifici cortili del chiostro certosino sono cresciuti dove un tempo si allenavano gli atleti. Nel XIX secolo, le terme ospitarono artisti come Moses Ezekiel, che ospitava famosi saloni del venerdì sotto antiche volte. Nel 1889, il Museo Nazionale Romano aprì qui, esponendo sculture e iscrizioni tra giardini carichi di storia. Mostre speciali, persino un planetario all'interno della Sala Ottagonale, portarono nuova vita. Oggi, altri spazi accolgono il pubblico, grazie ai grandi restauri iniziati nel 2023.

💡 Consiglio per i Visitatori

Abbinate la vostra visita a una sbirciatina alla linea meridiana di Santa Maria degli Angeli a mezzogiorno: osservate un raggio di sole segnare il calendario, collegando l'antica ingegneria, la fede rinascimentale e la curiosità scientifica in un momento magico.

Cronologia e Contesto

Cronologia Storica

- 298 d.C.— Inizio dei lavori per le Terme di Diocleziano, commissionate da Massimiano per Diocleziano.

- 306 d.C.— Completamento e apertura delle terme dopo l'abdicazione di Diocleziano.

- Inizio V secolo— Importanti restauri; continuato uso pubblico.

- 537 d.C.— Taglio degli acquedotti durante la Guerra Gotica; abbandono delle terme.

- VII secolo— Fondazione di una chiesa cristiana (San Ciriaco in Thermis) all'interno delle rovine.

- 1561— Papa Pio IV e Michelangelo trasformano il frigidarium nella basilica di Santa Maria degli Angeli; fondazione di un monastero certosino.

- 1702— Installazione della linea meridiana per il calendario gregoriano nella chiesa.

- 1870— Il sito delle terme viene trasferito allo stato italiano.

- 1889— Fondazione del Museo Nazionale Romano nel complesso.

- 1911— Mostra Archeologica Internazionale; importanti restauri.

- 1928–1983— L'Aula Ottagona funge da planetario di Roma.

- 2023— Inizio di importanti restauri del museo e riapertura delle sale espositive.

Ambizione Imperiale e Rituale Sociale

Le Terme di Diocleziano rappresentarono l'apice dell'architettura pubblica romana, sia come simbolo della stabilità della Tetrarchia, sia come punto d'incontro quotidiano per ogni segmento della società urbana. Commissionate in un'epoca in cui le grandi opere rafforzavano la legittimità imperiale, le terme adempivano a un programma di benessere pubblico, offrendo luoghi non solo per il bagno, ma anche per l'esercizio fisico, lo studio, il commercio e l'interazione comunitaria. L'uso di nuovi mattoni prodotti dallo stato e un approvvigionamento idrico ampliato (con l'estensione dell'Aqua Marcia) sottolineano quanto fosse strettamente integrata la costruzione delle terme con il meccanismo sociale ed economico di Roma.

Riutilizzo Adattivo: Dalla Roma Pagana al Rinascimento Cristiano

Dopo il loro declino operativo nel VI secolo, le terme acquisirono nuovi significati. I romani medievali immaginavano le immense rovine come palazzi o siti sacri, impregnandoli di leggende. Nel Rinascimento, il riutilizzo adattivo ebbe nuova vita quando Michelangelo trasformò il frigidarium nella sede di Santa Maria degli Angeli. La filosofia progettuale di Michelangelo era più che artistica; si trattava di una prima forma di conservazione, che preservava l'antica grandezza attraverso un riuso creativo. Questa miscela di riverenza per l'antichità e cambiamento ha plasmato i successivi approcci romani ed europei al patrimonio.

Memoria Culturale e Identità Locale

La storia stratificata delle terme è inestricabile dalla stessa identità in evoluzione di Roma. Dai certosini del XVI secolo che coltivavano la cultura in tranquilli chiostri, agli artisti del XIX secolo come Moses Ezekiel, i cui salotti attiravano personalità di spicco da tutto il mondo, le terme hanno a lungo fornito un santuario per la creatività e la contemplazione. La loro storia è anche uno studio sulla resilienza: dopo guerre, spoliazioni e sviluppo urbano, le loro volte continuano a risuonare dell'attività della comunità. Il complesso non solo incornicia Piazza della Repubblica, ma ha ispirato il nome della stazione ferroviaria centrale di Roma—"Termini"—incorporando l'antichità nella vita quotidiana dei moderni romani.

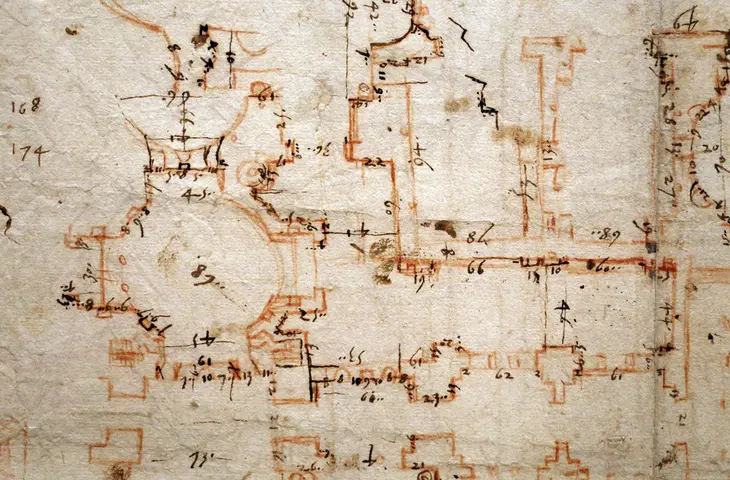

Innovazione Architettonica e Influenza

Le soluzioni architettoniche delle Terme di Diocleziano—colossali volte a crociera, efficiente pianificazione spaziale e sale multiuso—divennero archetipi per i secoli successivi. L'influenza è evidente in edifici romani successivi come la Basilica di Massenzio e nell'architettura Beaux-Arts all'estero. Uno sguardo comparativo mostra come il progetto di Diocleziano sia progredito rispetto a predecessori come le Terme di Caracalla, accogliendo più utenti all'interno di un'area simile, ottimizzando l'uso del calcestruzzo e delle volte. L'eredità delle terme risuona anche nel suo riutilizzo adattivo: pochi monumenti antichi a Roma hanno subito una tale trasformazione preservando così tanta della loro struttura centrale.

Tutela e Conservazione Moderna

A partire dal XIX secolo, la tutela statale e l'intervento accademico hanno permesso al sito non solo di sopravvivere, ma anche di educare e ispirare le nuove generazioni. La creazione del Museo Nazionale Romano e i restauri periodici dimostrano l'impegno sia per la conservazione che per un coinvolgimento pubblico dinamico. Progetti recenti, come l'iniziativa del 2023 per aprire le "Sette Grandi Aule", riflettono una visione volta a rendere il patrimonio accessibile, rilevante e resiliente di fronte alle sfide della vita urbana e del clima. Ogni fase del riutilizzo è fondata su un'attenta ricerca, che combina documentazione archivistica, prove archeologiche e memoria culturale per guidare una conservazione e un'interpretazione responsabili.