Pantheon

Introduzione

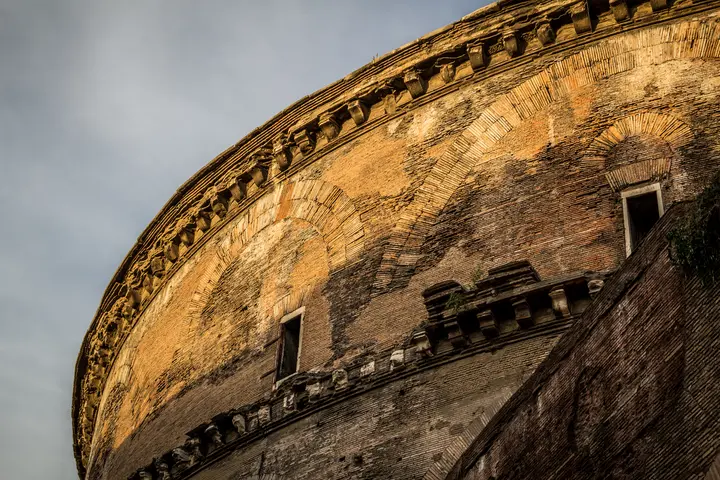

Il Pantheon di Roma si erge come una meraviglia dell'ingegneria antica e della cultura romana. Per quasi duemila anni, questo iconico monumento romano ha ispirato timore reverenziale, attirando visitatori desiderosi di varcare la soglia e ammirare la sua vasta cupola. Esplorando la storia del Pantheon, scopriamo come questo arco trionfale dell'architettura fa da ponte tra il mondo dei templi pagani e la vivente tradizione cristiana. La sua elegante presenza accoglie generazioni nel cuore di Roma.

Pubblicità

Punti salienti storici

🏛️ La visione di Agrippa e la ricostruzione imperiale

Il Pantheon di Roma nacque come un'audace affermazione durante il regno di Augusto. Costruito da Marco Agrippa intorno al 27-25 a.C., l'originale monumento romano combinava un tradizionale fronte di tempio con un santuario circolare: una vera innovazione architettonica. Lo storico antico Cassio Dione ricorda come Agrippa progettò di dedicarlo ad Augusto, ma optò per statue di Marte, Venere e Giulio Cesare all'interno della rotonda. Il fuoco e i fulmini distrussero due volte il primo Pantheon, fino a quando l'imperatore Adriano ordinò la sua completa ricostruzione nel 118-125 d.C., preservando accuratamente il nome di Agrippa sulla facciata.

“M. Agrippa L.F. consul tertium fecit” ("Marco Agrippa, figlio di Lucio, fece [questo] quando fu console per la terza volta").

— Iscrizione sulla facciata del Pantheon

🏗️ Genio ingegneristico: cupola e oculo

Il Pantheon ancora in piedi mette in mostra la brillantezza ingegneristica di Roma. La sua cupola, che si estende per 43,3 metri, stupì gli architetti antichi e moderni. La struttura a cassettoni della cupola e l'oculo centrale (largo 9 metri) forniscono l'unica fonte di luce diurna: uno spettacolo duraturo per i visitatori. I Romani mescolarono cemento denso alla base e materiali più leggeri come la pomice sopra, permettendo all'enorme peso della cupola di poggiare in sicurezza sulle spesse pareti del tamburo. Sorprendentemente, la cupola del Pantheon rimane la più grande cupola in cemento non armato mai costruita.

“L'armonia e le proporzioni… davvero angeliche, non umane, nel design.”

— Michelangelo, sul Pantheon

⛪ Da tempio pagano a chiesa vivente

Nel 609 d.C., l'imperatore Foca donò il Pantheon a Papa Bonifacio IV, che lo consacrò come Santa Maria ad Martyres: il primo tempio pagano di Roma a diventare una chiesa. Questo nuovo ruolo probabilmente lo salvò dalla rovina, mentre la leggenda medievale affermava che i diavoli strillavano attraverso l'oculo mentre la chiesa veniva santificata. I secoli successivi videro il Pantheon ospitare mercati, tombe reali e grandi del Rinascimento come Raffaello. La cerimonia annuale della Pentecoste con i petali di rosa, in cui i petali cadono a cascata attraverso l'oculo, collega l'architettura antica alla fede moderna.

💡 Consiglio per i visitatori

Non perderti il raggio di sole a mezzogiorno del 21 aprile, il leggendario compleanno di Roma, quando l'oculo del Pantheon illumina il grande ingresso, ricordando gli antichi rituali del cielo.

Cronologia e Contesto

Cronologia Storica

- 27–25 a.C. – Pantheon originale commissionato da Agrippa.

- 80 d.C. – Un incendio danneggia il Pantheon; ricostruito da Domiziano.

- 110 d.C. – Un fulmine distrugge l'edificio.

- 118–125 d.C. – Adriano ricostruisce il Pantheon; completamento della struttura attuale.

- 609 d.C. – Consacrato come chiesa cristiana da Papa Bonifacio IV.

- 663 d.C. – L'imperatore bizantino Costante II rimuove le tegole di bronzo.

- Inizio del 1600 – Il Papa Barberini ordina la rimozione del bronzo dal portico.

- 1878–1900 – I re italiani Vittorio Emanuele II e Umberto I vengono sepolti qui.

- 2023 – Introduzione del biglietto d'ingresso per finanziare la manutenzione.

Realizzazione Architettonica e Maestria Tecnica

Il Pantheon rappresenta l'apice della sperimentazione architettonica romana, unendo un tradizionale portico di tempio con una rotonda sormontata da una cupola. Il suo design spinge i confini sia artistici che strutturali. Il diametro della cupola corrisponde alla sua altezza dal pavimento all'oculo, costruendo un vero emisfero. La padronanza della tecnologia del calcestruzzo, delle miscele di aggregati variabili e delle lacunari che riducono il peso ha raggiunto una scala mai più eguagliata nell'antichità. Il risultato non è solo prodezza ingegneristica, ma uno spazio filosofico in cui il design serve il simbolismo cosmico: la cupola riflette la volta celeste, l'oculo un occhio celeste. Gli architetti di Adriano, forse influenzati da prototipi orientali, produssero una struttura la cui armonia avrebbe influenzato personaggi come Michelangelo e le moderne capitali statali.

Trasformazione Religiosa e Conservazione

La conversione del Pantheon nel 609 d.C. segnò un cambiamento fondamentale. La sua riconsacrazione come Santa Maria ad Martyres santificò l'edificio un tempo pagano e stabilì un precedente per le conversioni di chiese in tutta Europa. L'affermazione che "ventotto carri" di ossa di martiri furono sepolti potrebbe essere apocrifa, ma testimonia la presunta santità dell'evento. Come chiesa, il Pantheon sfuggì al destino distruttivo di molti siti antichi, come il Colosseo, che divenne una rovina, o il Tempio di Venere e Roma, in gran parte smantellato per materiali da costruzione. La nuova identità del Pantheon lo intrecciò saldamente anche nei rituali religiosi e civici di Roma, dalle processioni medievali ai funerali reali e alle moderne cerimonie di Pentecoste.

Evoluzione Urbana e Riuso Adattivo

Durante il Medioevo e il Rinascimento, il Pantheon si adattò alla mutevole vita urbana di Roma. Piazza della Rotonda brulicava come un mercato sotto le colonne di granito del portico e il Pantheon stesso divenne un simbolo locale tanto quanto uno spirituale. Gli artisti del Rinascimento venerarono la sua cupola, con Raffaello, Corelli e in seguito figure reali che lo scelsero come luogo di riposo. Il monumento ha resistito sia all'incuria che all'intervento: le tanto denigrate "Orecchie d'Asino" campanili del XVII secolo, successivamente rimosse, e il riutilizzo del bronzo da parte del papa Barberini per il Baldacchino di San Pietro - un riutilizzo che provocò tanto scalpore popolare quanto folclore: "Ciò che i barbari non hanno fatto, i Barberini lo hanno fatto".

Sfide Contemporanee e Gestione del Patrimonio

La moderna gestione ha bilanciato la conservazione con la tradizione vivente. Essendo il sito culturale più visitato d'Italia, il Pantheon attira milioni di persone ogni anno, il che richiede una continua conservazione, il monitoraggio strutturale e l'accesso controllato per combattere l'usura e l'inquinamento urbano. La sua duplice funzione, sia come chiesa che come icona turistica, porta con sé considerazioni logistiche ed etiche. L'introduzione nel 2023 di un modesto biglietto d'ingresso, condiviso tra le autorità del patrimonio e la chiesa, riflette strategie di gestione innovative per la sostenibilità, soddisfacendo sia le esigenze di conservazione che il sostegno della comunità. Nonostante le pressioni ambientali, la manutenzione regolare ha preservato le sue meraviglie interiori e gli antichi sistemi di drenaggio. Le valutazioni architettoniche non segnalano gravi rischi strutturali, confermando la resilienza del Pantheon attraverso crisi e secoli.

La Risonanza Culturale del Pantheon

Studiosi e artisti riconoscono il Pantheon non semplicemente come un artefatto, ma come una testimonianza vivente delle trasformazioni di Roma. Le sue tecniche architettoniche continuano a informare i curricula di ingegneria; i suoi riti religiosi, come i petali di rosa della Pentecoste, promuovono un significato comunitario continuo. Come ponte tra le epoche - un arco trionfale che abbraccia il suolo pagano, cristiano e moderno - il Pantheon è un caso di studio nel potere del riutilizzo adattivo per salvaguardare il patrimonio. La sua traiettoria unica, rispetto alla rovina del tempio di Venere e Roma o alla sopravvivenza parziale del Colosseo, sottolinea il significato dell'uso vivo nella conservazione dei monumenti. Nella letteratura accademica, il Pantheon è indicato come "l'edificio antico meglio conservato di Roma", uno status dovuto sia all'ingegnosità tecnica sia alla continuità della sua funzione sacra. Questa complessa storia, supportata da una solida documentazione e da una ricerca interdisciplinare, offre una ricca piattaforma per educatori, professionisti del patrimonio e viaggiatori culturali desiderosi di comprendere l'eredità duratura di Roma nella pietra.