Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palazzo Barberini

Einführung

Die Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palazzo Barberini in Rom vereinen barocke Pracht, Kunst und Geschichte. Dieser exquisite Palast erzählt die Geschichte ehrgeiziger Päpste, gefeierter Architekten und lebhafter Zusammenkünfte unter Meisterwerken der Malerei. Heute empfängt uns der Palazzo Barberini als Museum und bietet ein Fenster in Roms grandiose Vergangenheit und lebendige Gegenwart. Treten Sie ein und entdecken Sie in jedem Saal Schichten von Schönheit, Intrigen und Gemeinschaft.

Historische Höhepunkte

🏛️ Ursprünge des Palazzo Barberini

Die Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palazzo Barberini entstanden aus dem Traum der Familie Barberini, in Rom ein Denkmal zu setzen. Der Bau begann 1628, kurz nachdem Kardinal Maffeo Barberini Papst Urban VIII. wurde. Drei architektonische Giganten – Maderno, Borromini und Bernini – vereinten ihre Talente und schufen einen Palast, „wie ihn Rom noch nie zuvor gesehen hatte“. Weit entfernt von einem typischen Renaissance-Palast spiegelte sein offener, H-förmiger Grundriss und die große Loggia den barocken Ehrgeiz wider.

„Was die Barbaren nicht taten, taten die Barberini.“

— Römisches Sprichwort über das Erbe der Familie

🎨 Ein Palast voller Kunst & Erfindungsreichtum

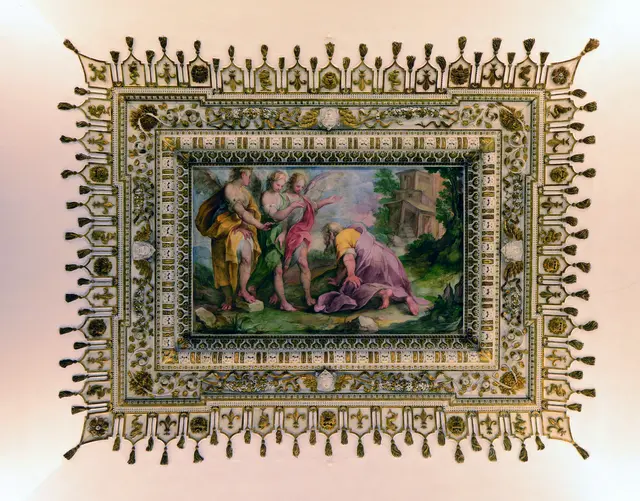

Der Palazzo Barberini bestach nicht nur durch sein Design, sondern auch durch künstlerische Brillanz. Pietro da Cortonas Deckengemälde im Gran Salone, das vor Göttern, Tugenden und den Bienen der Familie nur so strotzt, definierte den barocken Illusionismus neu. Üppige Veranstaltungen füllten den Palast – Opern, Bälle, Debatten. Berninis und Borrominis Treppen beeindrucken noch heute: Berninis stattliche, quadratische Treppe für Repräsentationszwecke, Borrominis elegante, ovale Wendeltreppe für private Durchgänge, die von oben in Sonnenlicht getaucht ist.

„Als ich den großen Saal betrat, stockte mir der Atem beim Anblick der Göttlichen Vorsehung, die hoch oben schwebte…“

— Erfundenes Tagebuch eines Lehrlings aus dem 17. Jahrhundert

🐝 Folklore, Feste und Barberini-Bienen

Der Palast wurde zu einem kulturellen Zentrum, das Strippenzieher und kreative Köpfe beherbergte. Barberini-Bienen, die Industrie und Ehrgeiz symbolisieren, schmücken noch heute Brunnen und Fassaden in der ganzen Stadt. Doch der Einfluss der Familie rief Satire hervor: Die Römer scherzten über die Rolle der Bienen bei der Finanzierung von Kunst – mit Bronze, die vom Dach des Pantheons abgetragen wurde, was ihnen das berüchtigte oben zitierte Sprichwort einbrachte. In den Palastgärten fanden einst Schein-Seeschlachten und Freiluftspiele statt, ein Spektakel für Elite und Publikum gleichermaßen.

🏛️ Vom privaten Sitz zum Nationalmuseum

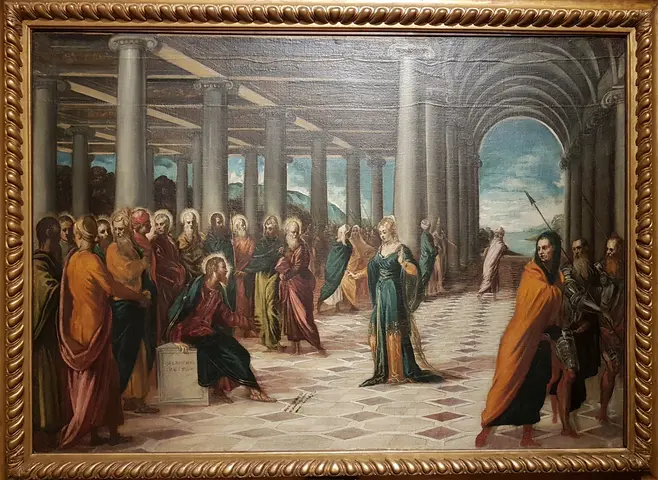

Im Laufe der Zeit schwanden die Vermögen, und der Palast erlebte weniger Glanz. Teile seiner einst glitzernden Kunstsammlung gingen durch Verkäufe verloren. Doch 1949 erwarb der italienische Staat den Palazzo Barberini, um die Nationalgalerie für antike Kunst zu erweitern. Jahrzehntelang hielt ein Offiziersclub des Militärs hartnäckig einen Teil des Palastes besetzt, wodurch eine seltsame Überschneidung von Museum und Privatclub entstand. Erst 2010 wurde der Palast vollständig für Besucher geöffnet und enthüllte seine barocken Schätze in frisch restaurierten Galerien. Heute steht dieses römische Monument nicht nur als Triumphbogen für die Vergangenheit der Stadt, sondern auch als lebhaftes Museum voller Meisterwerke von Raffael, Caravaggio und Holbein.

💡 Besuchertipp

Verpassen Sie nicht Borrominis Wendeltreppe – sie ist versteckt und ein Highlight der römischen Barock-Ingenieurskunst. Besuchen Sie den Palast während eines Konzerts oder einer Sonderausstellung, um den Gran Salone mit Musik so lebendig zu erleben, wie er es einst war.

Zeitleiste & Kontext

Historische Zeitleiste

- 1623 – Kardinal Maffeo Barberini wird Papst Urban VIII.

- 1625 – Die Familie Barberini erwirbt das Sforza-Anwesen auf dem Quirinalhügel.

- 1628 – Baubeginn des Palazzo Barberini.

- 1633 – Der Hauptbau ist weitgehend fertiggestellt; die Innenausstattung wird fortgesetzt.

- 1639 – Pietro da Cortona vollendet das Fresko im Großen Saal (Gran Salone).

- 1671–1679 – Umfangreiche Umbauten und Schaffung der Galerie im Erdgeschoss.

- 1738 – Der Hauptstamm der Barberini stirbt aus; der Palast verfällt allmählich.

- 19. Jahrhundert – Kunstsammlung zerstreut; Gärten durch neue Straßen verkleinert.

- 1949 – Der italienische Staat erwirbt den Palazzo Barberini für die Nationalgalerie.

- 2006–2010 – Der Offiziersclub zieht aus; vollständige Restaurierung und öffentliche Eröffnung.

Barocke Innovation und städtische Ambition

Der Bau des Palazzo Barberini markierte einen Wendepunkt in der römischen Palastarchitektur. Der Palast brach mit Renaissance-Vorbildern wie dem Palazzo Farnese und umarmte die barocken Ideale von Bewegung, Offenheit und Theatralik. Der H-förmige Grundriss entsprach sowohl der Repräsentation in der Stadt als auch dem privaten Rückzug, und die monumentale Loggia bot eine sichtbare Bekundung päpstlicher Macht. Borrominis Wendeltreppe – durchflutet von natürlichem Licht und geschmückt mit der Barberini-Biene – ist ein Sinnbild barocker technischer Virtuosität und beeinflusste zukünftige Architektengenerationen.

Kulturelle Politikgestaltung durch Patronage

Die Gründer des Palastes verstanden Kunst als ein Instrument der politischen Botschaft. Papst Urban VIII. lenkte enorme Ressourcen in die Architektur und beauftragte Künstler wie Pietro da Cortona, das Papsttum der Familie zu verherrlichen. Veranstaltungen, die im Palazzo Barberini stattfanden – Opern, Dichterlesungen, inszenierte Seeschlachten – verwoben den Palast mit dem kulturellen Leben Roms und verwischten die Grenzen zwischen elitären Festlichkeiten und öffentlichem Spektakel. Diese großen Gesten stärkten den Ruf der Stadt als kreatives und intellektuelles Zentrum während der Barockzeit.

Barberini-Erbe: Kunst, Folklore und Kontroverse

Die triumphalen Ambitionen der Barberini sind noch immer im römischen Stadtbild sichtbar, von ihrer Piazza bis zu Berninis Tritonbrunnen. Doch ihr angeblicher Missbrauch (insbesondere die Bronzeentnahme aus dem Pantheon) nährte Satire und Skepsis. Der Satz „Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini“ (Was die Barbaren nicht taten, taten die Barberini) fasst dieses komplexe Erbe zusammen – eine Mischung aus Stolz auf ihre künstlerischen Beiträge und Kritik an ihren Methoden. Lokale Folklore, urbane Mythen über Geistertheater und das wiederkehrende Bild der Biene halten den Palast in der populären Vorstellung lebendig.

Museumsära: Anpassung, Bewahrung und Gemeinschaft

Ab Mitte des 20. Jahrhunderts wandelte sich der Palazzo Barberini von einer Privatresidenz zu einer öffentlichen Institution. Die Regierung priorisierte die Konservierung und passte opulente Barockräume an, um sichere Kunstgalerien zu schaffen. Der langwierige Kampf um die Rückgewinnung des gesamten Palastes von einem fest etablierten Militärclub wurde zu einem Symbol für kulturelle Beharrlichkeit; als die Räume endlich für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, feierten die Römer die „Befreiung“ ihres Erbes. Laufende Restaurierungen, robuste Klimakontrollen und ein eigenes Konservierungslabor spiegeln die aktuellen Herausforderungen wider, das Gleichgewicht zwischen Bewahrung und Besucherbeteiligung sowie Umweltbedrohungen zu halten.

Vergleich mit anderen römischen Palästen

Im Gegensatz zu den „festungsartigen“ Renaissance-Palästen wie dem Farnese bereitete die architektonische Offenheit und der erfinderische Grundriss des Barberini die Bühne für spätere Barock- und Rokoko-Paläste in Rom und darüber hinaus. Der Palazzo Corsini (der andere Standort der Nationalgalerie) veranschaulicht unterdessen ein anderes Kapitel: seine intakte Sammlung und der Maßstab des 18. Jahrhunderts verdeutlichen Veränderungen im Geschmack und in den Sammelgewohnheiten. Zusammen zeichnen der Barberini und seine Pendants die Entwicklung der großen römischen Wohnhäuser nach – jedes spiegelt Veränderungen in Macht, Kunst und Gesellschaft wider.

Quellen und wissenschaftliche Strenge

Diese Synthese stützt sich auf Archivalien der Barberini, zeitgenössische Berichte und wissenschaftliche Monographien. Zu den Primärquellen gehören Reiseführer und Tagebücher aus dem 17. Jahrhundert, die das Palastleben detailliert beschreiben. Sekundärquellen wie Cicconis Studie über barocke Macht und architektonische Analysen von Marder bieten kritische Interpretationen. Museums- und offizielle Berichte bestätigen die jüngsten Restaurierungen und Nutzungen, während lokale Folklore und urbane Legenden durch mündliche Überlieferungen und journalistische Quellen verfolgt werden. Das Ergebnis ist eine Erzählung, die zwischen verifizierten Fakten und kulturellem Geschichtenerzählen ausgewogen ist und den dauerhaften Platz des Palazzo Barberini in der römischen – und europäischen – Kulturerbelandschaft würdigt.